ラジオで語られる「御上先生」

TBSドラマ「御上先生」、日曜劇場の放送はわたしがとても注目している作品です。

「御上先生」は、官僚派遣制度によって私立高校に出向した東大卒のエリート文部科学省官僚が、高校生たちとともに権力に立ち向かうオリジナルストーリーで主演は松坂桃李さんです

この番組の視聴者である高野水登さんは 脚本家。ラジオ番組の中で「御上先生」にすっかり魅了された様子を語っています。普段、日本のドラマに熱中していることはあまり見せないという高野さんも、「御上先生」には驚かされていると言います。特に、この作品は単なるドラマではなく、深いテーマや技術的な要素が豊富に詰まっているのだそうです。

この記事は、ラジオ番組で「興奮気味」に語る髙野さんを中心に内容をまとめてみました。

(参考にした動画)

【御上先生】日曜劇場は新たなフェーズへ!闇を描く技術と気迫を脚本家が解説します【松坂桃李 吉岡里帆 迫田孝也 岡田将生 及川光博 北村一輝】

ドラマを見る前から注目されていた点

高野さんは、まず「これ絶対に見なきゃ」と思ったという感覚があったらしく、何かが起こりそうだという予感があったとのこと。彼が注目した理由は、監督や脚本家の名前が自分にとって重要だと感じたからです。これまでの実績がものすごい人たちが揃っていて、その組み合わせに期待をしていたわけです。

高野さんは普段、日本のドラマに熱中している様子はあまり見せませんが、「御上先生」を見る前から興味がわいていたそうです。見てみたら、すごく引き込まれて、こんなにもハマるとは自分でも驚きだったと語っています。

日曜劇場とターゲット層

高野さんは、普段日曜劇場にあまり興味を持たないと言っています。日曜劇場のターゲット層は「日曜日の夜、家族が集まる時間にテレビをつけるお父さんたち」であり、普段自分はその枠にいないと感じているからです。だから、日曜劇場のドラマにはほとんど興味を持たず、見てもほとんど感想を言うことはなかったそうです。それでも、「御上先生」にはその枠を超えて、引き込まれる要素があったというのです。

作品の設定とストーリー

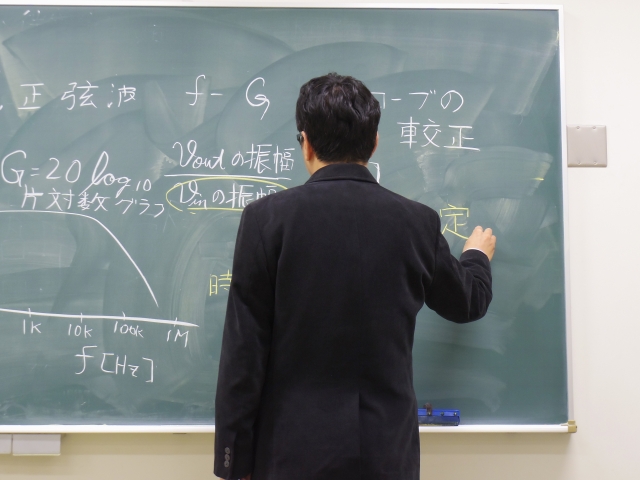

「御上先生」の設定は、松坂桃李さん演じる御上先生が主人公で、彼は文部科学省の官僚でありながら学校の先生でもあるという非常に特殊なキャラクターです。この物語は、彼がどのようにして謎を解き明かしていくのかが描かれています。御上先生が赴任した学校は、実はかなり特殊な設定で、東大進学実績を増加させている私立の進学校です。前進が進学塾であるという特性を生かし、学内に予備校のプログラムが手厚く組み込まれているという特殊性もありベクトルは完全に「受験」に向いています。

そこで彼が生徒と向き合い、問題に挑むことになります。

スタッフについて

このドラマの脚本家は詩森ロバさんです。映画『新聞記者』を手掛けたことでも知られている方で、テレビドラマではあまり名を馳せていなかったが、映画では注目されている脚本家です。高野さんが注目したのは、この脚本家が手掛けることで、何か特別なものが生まれるのではないかという予感があったからです。

監督は、これまで数多くのヒット作を出してきた方です。監督の名前も髙野氏にとってはとても重要で、今回の「御上先生」でどんな化学反応が生まれるのかが楽しみだったとのことです。高野さんは、この二人のコンビに大きな期待を寄せていたそうです。

映像美とクオリティ

高野さんが特に評価しているのは、この作品の映像のクオリティです。特にフレーム数の使い方や光の加減、そして映像そのものの質にこだわりが感じられます。シーンの暗さが印象的で、視覚的な美しさが際立っています。特に暗いシーンの演出が、視覚的に強い印象を与え、感情的な力を引き出しています。

高野さんは、これを「映画っぽい」と感じたと言います。しかし、単に映画風に作られているのではなく、映画のようなクオリティを追求していながら、独自のスタイルで作られている点が評価されています。

高野さん(興奮気味に) 「映画っぽいって、ただの映画風じゃないんですよ!本物だと思ったんです。これ、すごいことやってますよ!いや、みんな言うじゃないですか、『映画っぽい』って。僕も昔はよく言ってたんですけど、これまでの映画っぽいとか、映画に似てる、みたいなものって、結局どこか『映画を真似してる感』があるんですよ。でもこの『御上先生』は本当に映画のクオリティに迫ってる。海外のドラマに負けてないし、むしろ独自のスタイルでやってますよ!」

そして、高野さんは「映像のフレーム数」に触れ、例えば映画のフレームレート(1秒間に24枚)がテレビドラマと違う点に言及します。これがどうドラマの印象に影響するのかを語り続けます。

高野さん(さらに興奮して) 「だって、映画って24フレームで撮るじゃないですか?で、ドラマは60フレームで撮るんですよ。だから映画だとちょっと残像みたいになるけど、逆にそれが映画の迫力を作ってるんです。でもこのドラマ、『御上先生』はその映画的な手法を使って、独自のカットを作り上げている。それが本物だって、実感しました!」

シンプルなストーリーとその魅力

ストーリー自体は非常にシンプルです。殺人事件があり、御上先生がその謎に挑んでいきますが、その過程で起こる出来事は少なく、視聴者に考えさせる内容です。高野さんは、物語が進む中で「テンポを上げないのがすごい」と感じています。情報量は多くなく、むしろ考察材料も少ない中で、視聴者がどうやって物語を読み解くかという部分が、このドラマの魅力の一つであると指摘しています。

高野さん(熱く語りながら) 「ストーリーがシンプルだからこそ、ものすごく深いんですよ。だって、たとえば『エヴァンゲリオン』なんかも、ただのロボットバトルじゃなくて、深いテーマが隠れているじゃないですか? だからこそ、視聴者に何度も考えさせる。『御上先生』もまさにそれなんです。シンプルに見えて、視覚的な演出やシーンの作り込みが、観る人を引き込んでいくんです。これはまさに『エヴァ』と同じようなテクニックですよ!」

映像の美学とロケーション

映像における絵作りにもこだわりが見られます。特にロケーションの選定が重要で、学校の内部のレイアウトやカメラアングルにまで細心の注意が払われています。高野さんは、例えば学校内の吹き抜けや階段の構図が非常に美しく、視覚的に引き込まれると述べています。これらのシーンは、映像としての美しさが非常に強調されており、視覚的に豊かなドラマになっています。

さらに、照明やカメラの配置についても計算されており、それらがストーリーと強く結びついています。例えば、暗いシーンの演出についても、技術的な制約を超えて意図的に暗くしており、その美学が視覚的な魅力を引き出しています。

セオリーを超えた映像表現

「御上先生」の映像は、一般的なテレビドラマのセオリーに従っていない部分が多いです。たとえば、音の使い方においても、映像に重点を置いており、特に音がないシーンが多く、視覚的に訴える部分が多いという特徴があります。高野さんは、この点が映画的なアプローチに近いと感じています。

これまでのテレビドラマは、音が中心で物語が進行することが多かったですが、「御上先生」は、映像を主体にストーリーを展開しています。特に、音がないシーンが多く、視覚的に強調される部分が多いことが、この作品の特徴の一つです。

ドラマの話し方とテンポ

ドラマのテンポが早すぎず、情報が少ないため、視聴者は考察したくても材料が足りず、もどかしさを感じるかもしれません。しかし、これは「過剰に情報を詰め込まない」という意図があるからであり、シンプルなストーリーと映像で十分に楽しませることができるのです。

高野さんは、これが従来のドラマと違う点だと感じています。情報を増やすというアプローチではなく、物語は誰にでも分かるようにシンプルにし、映像と編集でその面白さを増幅させる手法が新しいと感じています。

最後に

「御上先生」は、一見単純なストーリーの中で視覚的なアプローチや映像美が際立っており、それが話の面白さを引き立てています。シンプルな内容でありながら、深い意味を持たせるために、映像で多くを語る手法が取られているのです。視覚的な表現がどれほど強いかが、この作品の魅力であり、視覚的に非常に印象的なシーンが多いことが、その魅力をさらに引き立てていますと髙野さんは強調されていました。

わたしは、3話までを見逃し配信でみていますが、高野さんのような視点がほぼなかったので、今からでも大きな画面で視聴してみたいな、とおもいました。

興味のある方はぜひご覧になってはいかがでしょうか

コメント