最近、SNSで上がってきた「16Personalities」の性格診断を受けてみました。診断結果を見て、「なるほど、確かに!」と思う部分がないでもなかったですが、一方で「これを知ってどう活かせばいいの?」という疑問も浮かびました。今回は、この性格診断の信頼性や活用法、そして結果が変わることがあるのかについて掘り下げていきます。

16Personalitiesとは?MBTIとの違い

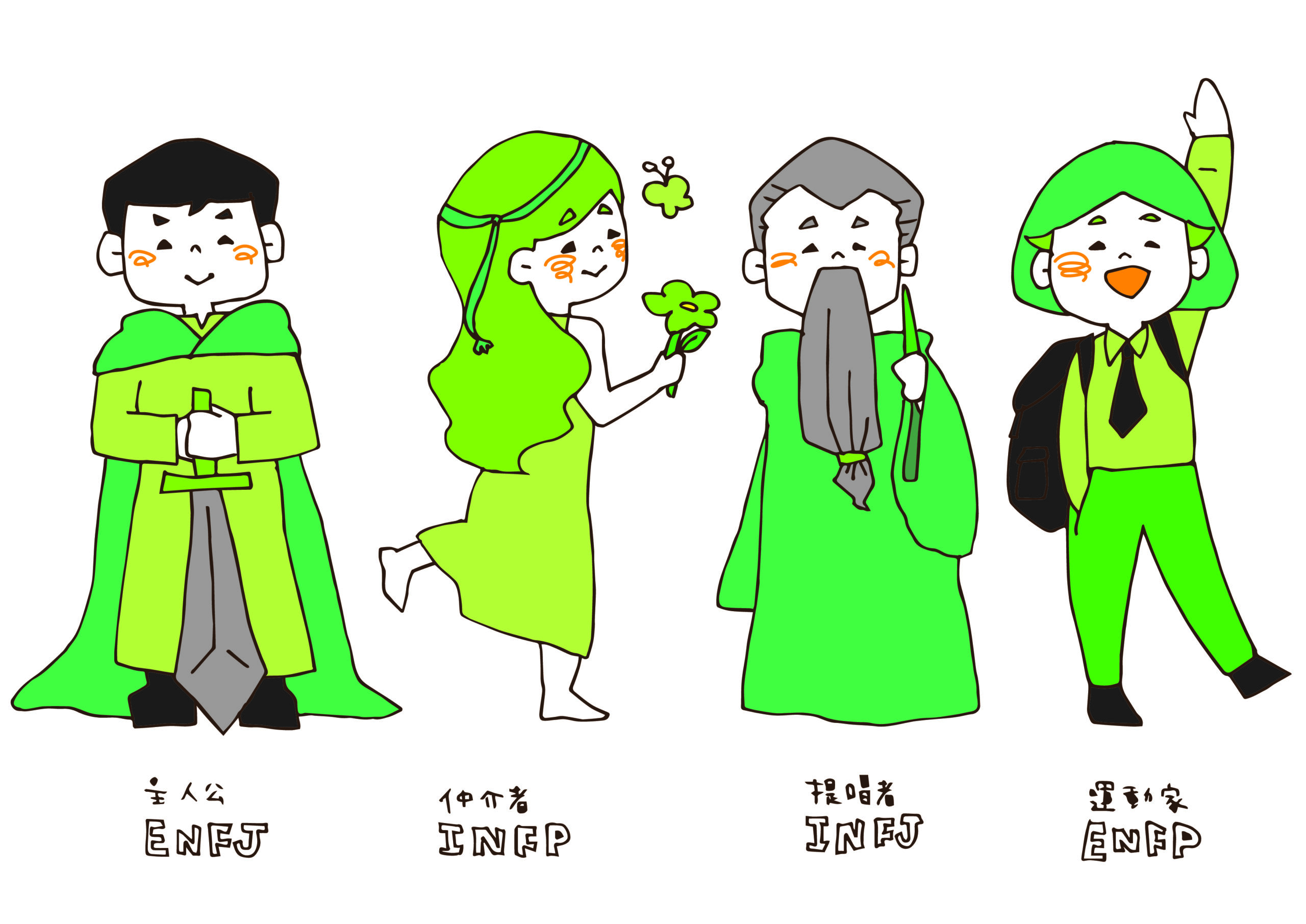

「16Personalities」は、MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)をベースにした性格診断テストです。MBTIは、ユングの心理学的タイプ論をもとに開発され、以下の4つの指標で人を分類します。

- 外向(E)- 内向(I):社交的か、一人の時間を好むか

- 感覚(S)- 直感(N):現実的な情報を重視するか、直感的に考えるか

- 思考(T)- 感情(F):論理を重視するか、感情を重視するか

- 判断(J)- 知覚(P):計画的か、柔軟に対応するか

これらの組み合わせで16タイプに分類されるのがMBTIですが、16Personalitiesはこれに「自己主張型」「慎重型」といった要素を加えて独自の解釈を行っています。

信頼性は?本当に当たるの?

「何度やっても同じ結果になるから信頼できる」という声もありますが、心理学の研究ではMBTIの信頼性について賛否があります。

- MBTIの再テスト信頼性

- ある研究では、5週間後に再受験した際、39%から76%の人が異なるタイプに分類されたと報告されています。

- これは、質問の答えがその時の気分や状況によって変わるためと考えられます。

- 出典:en.wikipedia.org

- ビッグファイブとの比較

- 科学的に信頼性が高いとされる「ビッグファイブ性格特性」と比べると、MBTIは性格の分類が二分法(どちらか一方)になっているため、柔軟性に欠けるとの指摘もあります。

- 出典:nazology.kusuguru.co.jp

とはいえ、16PersonalitiesはMBTIのフレームワークを取りつつ、より現代の心理学を取り入れているため、単純なMBTIよりは信頼できる部分もあるかもしれません。

診断結果が変わることはあるのか?

私自身、3回ほど受けてすべて同じ結果でしたが、「人によっては変わることもあるのでは?」という疑問もあります。

- 環境や経験の変化による影響

- 性格は一生同じとは限らず、成長や経験によって変化する可能性があります。

- 例えば、20代の頃は内向型だった人が、仕事を通じて外向的になったという例も。

- テストの受け方による違い

- その時の気分や置かれた状況によって、微妙に回答が変わることがあります。

- たとえば、ストレスがかかっている時とリラックスしている時では、選ぶ回答が違うかもしれません。

「今さら職業選択するわけじゃない」…それでも活かせる?

性格診断と聞くと「適職診断」として使われるイメージが強いですが、仕事以外でも活かせるポイントはたくさんあります!

- 人間関係のストレスを減らす

- たとえば、「思考型(T)」の人と「感情型(F)」の人では、議論の仕方が違います。

- 「あの人とは合わない」と思っていた相手も、性格の違いを理解すれば、対処しやすくなるかも。

- 自分に合った学び方・趣味を見つける

- **直感型(N)**の人は抽象的な理論を学ぶのが好き。

- **感覚型(S)**の人は実践的な学びが得意。

- これを知っておくと、勉強や趣味の選び方が変わるかもしれません。

- 自己理解を深めて、ストレスを軽減する

- 自分がなぜ疲れやすいのか、なぜ人付き合いが苦手なのかを知ることで、対処法を考えられるようになる。

性格タイプ別!具体的な活用法

| 性格タイプ | 活かし方のヒント |

|---|---|

| 外向型(E) | 人と関わる場を積極的に作ることでエネルギーアップ! |

| 内向型(I) | 一人の時間を大切にして、無理に社交的になろうとしない。 |

| 直感型(N) | アイデアや可能性を考える場を増やす(創作、哲学など)。 |

| 感覚型(S) | 実践的な学びや体験型の活動に取り組むと◎。 |

| 思考型(T) | ロジカルな議論を好むが、相手の感情にも配慮を。 |

| 感情型(F) | 人との関係を大事にしながらも、自分の意見も大切に。 |

| 判断型(J) | 計画を立てるのが得意なので、長期目標を作ると良い。 |

| 知覚型(P) | 柔軟性を活かして、新しいことにチャレンジ! |

まとめ:「変わらない自分」と「変われる自分」

16Personalitiesの診断は、あくまで「自分を知るためのツール」ですが、結果をどう活かすかは自分次第。

✔️ 変わらない自分(本質)を知る → 自分の強みや弱みを理解する。 ✔️ 変われる自分(成長の可能性)を考える → 環境や経験で変わる部分を意識する。

テストの結果を「当たる・当たらない」で終わらせず、これからの生活にどう活かせるかを考えることが大事ですね!

コメント